Sabotage et Vandalisme Graphique

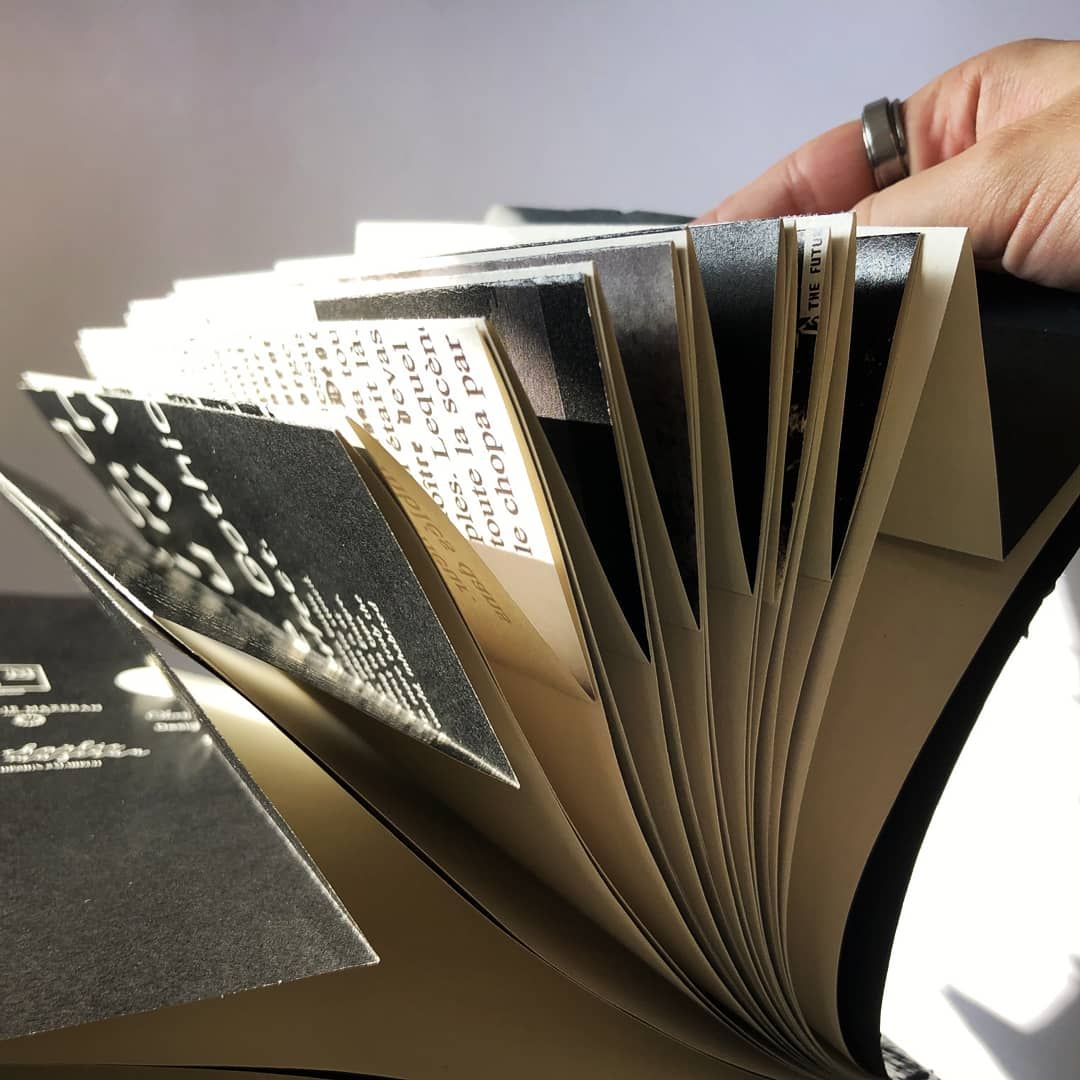

Mémoire

Écrit questionnant la rôle du designer et de la techniques dans son

processus de création. Interrogation autours de l’erreur et

recherches de nouvelles manières de créer, plus alternatives.

︎ Mémoire - Extrait ︎

En temps que futurs designers, il est naturel de questionner les avenirs de ce métier et les façons de le renouveler. En faisant un vaste tour d’horizon du graphisme actuel, nous constatons un certain phénomène. Effectivement, de manière quasi-simultanée, marques, sociétés et organisations tendent

à s’uniformiser. Ce curieux constat porte avec lui

de nombreuses questions sur le rôle du designer graphique et les inconvénients que peuvent comporter une telle manière de créer. Et si nous déjouions cette tendance, la faisions défaillir, la sabotons ? Comment aller à l’encontre de ce mouvement ?

Au fil de cet écrit, nous en viendrons donc à nous demander :

Dans quelle mesure le sabotage et le vandalisme peuvent-ils constituer une source de création et d’inspiration technique dans la création graphique ?

Pour commencer, nous poserons les bases de ce constat afin de conceptualiser au mieux ce mémoire. En deuxième partie, nous définirons plus

précisément les termes de sabotage et de vandalisme et comment ces notions s’articulent dans le champ du graphisme. Ensuite nous verrons les différentes techniques que ces termes peuvent insuffler. Et nous finirons par ré-contextualiser notre sujet au regard de mouvements artistiques contestataires préexistants.

Tout part d’un constat. Nous commencerons par nous concentrer sur une partie très visible du graphisme. Nous appellerons graphisme accessible tout ce qui relève des supports à portée de la main à tous, y compris les personnes indifférentes au graphisme. Nous évoquerons par exemple les sites internet, comptes Instagram ou communications visuelles de grandes sociétés et exclurons donc toutes productions indépendantes, réalisations amateures telles que les fanzines. De ce fait, nous nous concentrons sur une sorte de vitrine du graphisme constituant des tendances graphiques d’aujourd’hui. Que l’on le veuille ou non ces « tendances » ne cessent de s’uniformiser : des aplats ou dégradés de couleurs semblables, des formes récurrentes, des linéales, presque épidémiques… Mais d’où viennent ces similitudes ? Pour mieux comprendre ce type de pratique nous nous sommes intéressés de plus près à l’évolution des identités visuelles de marques, entreprises et applications au cours de ces dernières décennies. On s’aperçoit ainsi d’une série de transformations assez brutales. Effectivement, depuis peu, les marques se retrouvent, de manière

quasi-simultanée, à se « simplifier ». On abandonne des polices très expressives comme les manuaires et autres mécanes pour se tourner vers des typographies peut être plus « froides » mais avant tout claires et lisibles : nos fameuses linéales. De plus, cette observation ne s’applique pas uniquement aux typographies, mais aussi aux logotypes qui deviennent de plus en plus minimalistes, privilégiant l’efficacité à l’originalité de leurs procédés créatifs.

Ce phénomène porte un nom : le « blanding1 ».

Sa ressemblance amusante avec le mot

« branding2 » s’y retrouve néanmoins opposé par sa signification. Le blanding, c’est une conformation de masse qui ne cesse de s’étendre.

Le nom ou logo de la marque, dans sa grande clarté, se retrouve donc propulsé vers notre regard, mais qu’en est-il de l’identité graphique même. La notion d’identité en marketing reste une notion fondamentale pour se démarquer et se faire remarquer d’un lot incommensurable d’informations. Alors, quels avantages ces marques tirent elles d’une telle conformation ? La création graphique, ne se transforme-t-elle pas, par ce biais, en une discipline mécanique ? À la main de n’importe qui?

Ce questionnement nous permet d’aborder un nouveau sujet graphique qui ne se peut plus actuel : celui des « machines à créer ». Générateurs de logotypes, de cartes de visites, de sites web et tant d’autres font leur grande apparition avec les moyens de communications actuels. « Grâce » à tout cela le graphisme devient, certes, plus accessible et abordable, mais à quel prix quand à sa richesse visuelle? Sans prétention, ni élitisme, ces créations sont-elles réellement adaptées ? Qu’en est-il du rôle du designer graphique si n’importe qui peut prétendre en être un ?

Les notions de branding et de ce que nous nommerons le prêt à communiquer nous mène visiblement vers un appauvrissement graphique. Cette automatisation et uniformisation visuelle aliène notre réflexion et notre recherche. La création devient irréfléchie, systématique, automatique.

Et si nous recherchions la défaillance de ces systèmes, de ces machines à créer ?

La Wnotion de systèmes ou même d’automates, et l’envie de renouveau qu’elle suscite nous amène doucement vers un désir de piratage, de recherche de renouvellement graphique par le bouleversement. Et si la clef était le sabotage ? Définissons alors ce terme. Le sabotage qualifie l’action de détériorer, de mener vers la défaillance, de mettre hors d’usage ou en désordre quoi que ce soit. (« mise hors d’usage », notion intéressante lorsque l’on pense au but primitif du graphisme usager qui a pour rôle la clarté et d‘évidence d’utilisation auprès des utilisateurs ; également en lien avec notre blanding privilégiant la lisibilité) Cela peut s’appliquer à un objet comme à une société par

exemple. Contrairement au vandalisme (dont nous parlerons un peu plus tard), le sabotage relève d’actions plus précises, minutieuses, se jouant parfois

de détails. Dans cette optique, nous nous sommes tentés à saboter l’Helvetica de Max Miedinger

(1957), une police équilibrée souvent imaginée comme l’incarnation de la perfection typographique, très utilisée, voire surexploitée par de nombreuses sociétés à l’heure actuelle. Cette expérience fut dans un premier temps réalisée dans une optique de rendre visible et palpable le sabotage, de créer comme une définition visuelle de ce sabotage.

Outre l’aspect peut-être dérangeant d’une telle modification nous constaterons premièrement ces quelques correspondances avec la Template Gothic de la fonderie Emigre. Créée en 1989 par Barry Deck, cette typographie incarne bien le déséquilibre que nous recherchions via le sabotage de l’Helvetica. Les jeux de pleins et de déliés nous amène vers une typographie instable, vaporeux, à la limite du flou. Ici, le caractère lui-même se retrouve chamboulé au départ de sa création, il est créé pour être défectueux.

Il existe cependant d’autres créations graphiques où le « sabotage » intervient plus tard dans la création. C’est le cas de Bastard Battle de Fanette Mellier. À partir d’un livre de Céline Minard et avec les Éditions Dissonances, elle apporte du visuel dans le texte en bidouillant ses paramètres d’impression. Effectivement, en jouant avec le surdosage de l’encre, elle la fait baver apportant tantôt une sensation de grésillement. Cette dernière référence se retrouve à la limite du vandalisme et pourrait être vu comme une dégradation violente, voyante et volontaire de l’œuvre d’origine.

Le vandalisme pourrait dans ce cas s’entrevoir comme une branche plus expressive et virulente du sabotage. C’est à cet instant que nous pensons à d’autres filons comme les artistes et graphistes de la fondation Adbuster, ceux-ci créent de nombreuses images satiriques violantes et virulantes dénonçant des faits actuels, politiques, sociétaux et autres. (ils se dressent contre l’hyper consommation ce qui pourrait se rapprocher de notre prêt à communiquer.). A l’image de H-Helvetica destroyed, une œuvre multidisciplinaire mêlant musique et performance, peut-on créer à partir de destruction ?

Cette ouverture vers cette notion vandale nous permet d’imaginer tout un nouveau pan d’inspiration et de techniques nous permettant de bouleverser et de renouveler notre « norme » graphique.

Quelques recherches plus approfondies autour

de ces notions nous ont permis de déterminer un bon nombre de techniques ou de gestes permettant l’apport de défaillance dans notre tendance si sage.

Des mots simples comme déchirer, grimer, gribouiller, faire baver serait susceptibles de nous venir à l’esprit. Cela dit d’autres techniques plus complètes et complexes peuvent s’évoquer par ces termes. Nous départagerons ces techniques en deux catégories : les compétences en techniques dites « défaillantes » et l’incompétence dans les techniques calibrées. Pour la première, commençons par expliquer le sens qu’elle porte dans notre contexte. Par « technique défaillante » nous insinuons toutes les techniques connues à ce jour comme comportant une large marge d’erreur. Par exemple, nous citerons la linogravure qui, en plus de transférer toute image prévue sur le support comme dans un miroir peut laisser visible un bon nombre d’imperfections en fonction de la quantité de l’encre (trop ou trop peu), de sa fluidité ou encore de la qualité de la presse. En impression, nous pouvons énumérer plusieurs techniques défaillantes comme la sérigraphie, le monotype ou encore la manière noire. Avec du recul, nous pourrions qualifier ces techniques d’auto-sabotages.

Pour ce qui est de l’incompétence ou de la non-maîtrise de techniques calibrées, nous penserons dans un premier temps à tout ce qui relève de l’infographie. Les techniques calibrées peuvent aussi comprendre quelques techniques d’impression impliquant des machines ou réglages précis.

La création informatique, bien que très utilisée en graphisme de nos jours, relève d’un grand nombre de connaissances pour être parfaitement maîtrisée, du moins pour les logiciels de création les plus complexes.

En se détachant légèrement de toutes nos possibilités techniques et en repensant au sujet même de ce mémoire, nous parvenons avec un peu de recul à distinguer un petit « paradoxe ».

Au cours du XXe siècle, quelques mouvements contestataires et anticonformistes se sont succédés. Nous évoquerons ici pour exemple les mouvements Dada et Punk, qui ont respectivement émergé courant 1916 et 1970. Ce que nous constatons chez ces deux-là, c’est qu’ils se sont tous deux construits en opposition à une tendance mais aussi en adéquation avec un dégoût profond du monde qui les entoure : la perte d’espoir Dada face à la fatalité de la première Guerre Mondiale ou l’idéologie No future qui traduit le pessimisme punk face à la société. Cependant, nous observons pour ces deux mouvements un grand nombre « d’adorateurs » s’y raccrochant peu de temps après leur création, jusqu’à les convertir eux-mêmes en nouvelle tendance. Aujourd’hui « God save the queen », « Punk not dead » et sutout « No future » sont à la bordure du proverbial. Le punk se revisite de jours en jours que ce soit dans le graphisme la mode ou la musique tout comme le dada qui est une source indissimulable pour de nouveaux artistes.

Le paradoxe précédent est le suivant : le fait d’aller contre la tendance implique-t-il de manière irrémédiable d’en créer une nouvelle ?

Nous en viendrons peut-être à questionner ce paradoxe durant un futur projet, en cherchant à créer de « l’anti » tendance ou au contraire une tendance défaillante.

En design, il est aussi intéressant d’expérimenter, être proche des matériaux, parfois bruts, d’avoir « les mains dans le cambouis ». Notre œil à tendance à se perdre dans l’uniformisation graphique et à chercher des repères. Dans cette mesure, dans cette soif visuelle, le blanding n’améliore rien et amène une idée d’invisibilité ou de discrétion dans le design. Ce genre de création est-elle la seule chose qui mérite d’être popularisée ? Est-ce nécessaire de se conformer et est-ce pertinent ?

Le sujet du sabotage, et même du vandalisme apparaît comme un thème idéal à ce désir de renouveau. Le vandalisme semble le parfait opposé tandis que le sabotage se lit plutôt comme un moyen Un grand nombre de techniques (précédemment évoquées) s’y raccrochent. Cependant, il ne faut pas perdre pied et bien prendre en compte les risques d’une telle démarche : saboter au risque de retomber dans une nouvelle tendance.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------